目次

梅雨時になると青や桃色の大きなお花を咲かせるアジサイを見たことがある方も多いのではないでしょうか。日本各地にあじさいの名所が存在し、一斉に華やかでありながら品のある花を楽しむことができます。 そのようにとても美しい花を咲かせるアジサイを自宅で育てて楽しみたいと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、アジサイを長く楽しむためには正しい育て方を知っておく必要があります。 この記事では、

アジサイ(紫陽花・あじさい・ハイドランジア・Hydrangea)の育て方を解説する前にはじめにアジサイがどのようなお花なのかを解説いたします。意外と知らないことがあるかもしれないためぜひ読んでみておくださいね。

アジサイ(紫陽花・あじさい・ハイドランジア・Hydrangea)の育て方を解説する前にはじめにアジサイがどのようなお花なのかを解説いたします。意外と知らないことがあるかもしれないためぜひ読んでみておくださいね。

アジサイは日本が原産地の植物です。そのため日本の気候に適応した植物で非常に育てやすいことから簡単に育てることができますよ。

アジサイの植え方には2種類あります。それぞれの植え方によって育て方が変わるため両方のメリットや特徴を知っておくことが大切になります。

アジサイの植え方には2種類あります。それぞれの植え方によって育て方が変わるため両方のメリットや特徴を知っておくことが大切になります。

アジサイの育て方のポイントとして1つ目に解説することは栽培場所です。アジサイが好む環境を意識しながら栽培場所を選ぶことがアジサイを育て方の中でも大切な要素になります。

アジサイの育て方のポイントとして1つ目に解説することは栽培場所です。アジサイが好む環境を意識しながら栽培場所を選ぶことがアジサイを育て方の中でも大切な要素になります。

アジサイの育て方のポイントとして2つ目に開設するのは水やりです。植物によって必要な水の量などは異なるため、それぞれの植物に合った水やりの方法を確認しておきましょう。

アジサイの育て方のポイントとして2つ目に開設するのは水やりです。植物によって必要な水の量などは異なるため、それぞれの植物に合った水やりの方法を確認しておきましょう。

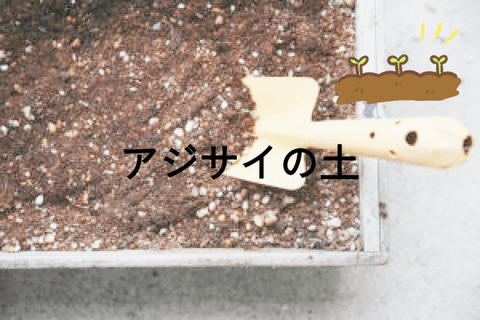

アジサイの育て方のポイントとして3つ目に土について解説いたします。アジサイの花色を決定づける要因でもあるためしっかり確認しておきましょう。

アジサイの育て方のポイントとして3つ目に土について解説いたします。アジサイの花色を決定づける要因でもあるためしっかり確認しておきましょう。

アジサイは実は種から育てることもできます。もしも育てているアジサイが成長して種からの栽培に挑戦したくなった時には以下の方法をお試しくださいね。

アジサイは実は種から育てることもできます。もしも育てているアジサイが成長して種からの栽培に挑戦したくなった時には以下の方法をお試しくださいね。

アジサイにつきやすい害虫やかかりすい病気について解説いたします。特徴を確認して予防や対策を行いましょう。

アジサイにつきやすい害虫やかかりすい病気について解説いたします。特徴を確認して予防や対策を行いましょう。

アジサイの夏越し・冬越しのポイントを解説いたします。季節に合ったお手入れが育て方の重要なポイントになります。

アジサイの夏越し・冬越しのポイントを解説いたします。季節に合ったお手入れが育て方の重要なポイントになります。

最後に、アジサイの人気品種を紹介します。ぜひ、特徴からお好みの種類を探してみてください。

最後に、アジサイの人気品種を紹介します。ぜひ、特徴からお好みの種類を探してみてください。

- アジサイ(紫陽花・あじさい・ハイドランジア)の基本的な情報

- アジサイの上手な育て方とそのポイント

- アジサイの育て方の中で注意するべきこと

- アジサイの人気の品種

アジサイ(紫陽花・あじさい・ハイドランジア)とはどんなお花なの?

梅雨の時期の代名詞とも言われるお花で初心者にもおすすめ

アジサイは雨が多い梅雨の時期の代名詞とも言われているお花で、日本では5月~7月頃に開花期を迎えます。しっとりとした質感の花びらが雨に濡れている風景は古くからアジサイが愛される理由にもなっています。 漢字では紫陽花(あじさい)と書かれ、紫やピンクの花を咲かせます。母の日のプレゼントにもおすすめ

母の日といえばカーネーションのイメージが強いですが、実はアジサイも母の日のプレゼントとして人気です。アジサイには花が集まって咲いていることから「家族団欒」や「仲良し」などのイメージがあるので、家に飾るのもおすすめですよ。あじさいの基本情報

アジサイの基本的な情報について表にしてまとめました。花の色や開花時期などアジサイを育てる上で知っておきたい情報についても記載してあります。| 科・属名 | アジサイ科アジサイ属 |

|---|---|

| 原産地 | 日本 |

| 開花時期 | 5月~7月 |

| 花の色 | 青、ピンク、緑等 |

| 別名 | 七変化、四葩、ハイドランジア(Hydrangea) |

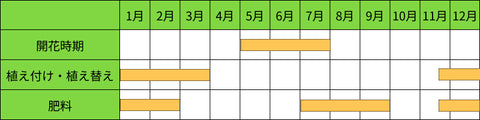

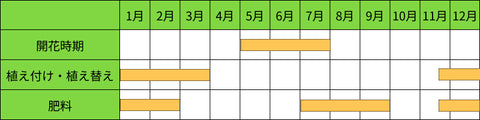

アジサイの栽培カレンダー

アジサイの特徴

花の色は青やピンク、珍しいものでは緑色の品種も存在します。別名でもある七変化は土のpHによって花の色が変化することに由来しています。もう一つの四葩という別名はアジサイは花びらが4枚であることに由来しているようです。アジサイの葉について

アジサイの葉は光沢のある楕円形で、先がとがった形をしています。葉脈も綺麗で、絵に描いたような美しい葉をしています。寒くなると落葉します。開花時期:5月~7月

アジサイの開花時期は5月~7月です。長いものでは9月上旬くらいまで咲くものもあります。アジサイの花言葉

アジサイの花言葉について解説いたします。プレゼントとしてお花を贈る時には花言葉を意識する方も多いのではないでしょうか。アジサイのプレゼントを贈る時には花言葉も意識しておきましょう。アジサイの花言葉について、こちらの記事で詳しく紹介されています。さらに知りたい方はぜひご覧ください。移り気

アジサイの1つ目の花言葉は「移り気」です。この移り気という花言葉はアジサイの花色が土のpHによって変化することに由来しているようです。浮気

アジサイの2つ目の花言葉は「浮気」です。こちらの花言葉もアジサイの花色が関係していると言われています。無常

アジサイの3つ目の花言葉は「無常」です。雨の中少し冷ややかな佇まいに見えることからこのような無常という花言葉が付けられたのでしょうか。 このように、アジサイにはネガティブな花言葉が多くあります。特に浮気という花言葉を持つため結婚式のお祝い花としてはあまり好まれませんね。しかし、美しい花であることに変わりはないためアジサイの花が好きという方や花言葉をあまり気にしない方へのプレゼントとしてプレゼントすることをおすすめします。アジサイの植え方は2種類ある!

地植え

アジサイの育て方の1つ目に地植えがあります。これは庭や花壇にアジサイを直接植えることを指します。アジサイは先ほどご紹介したように日本が原産地の植物です。そのため地植えでも問題なく育つことができます。 地植えのメリットとして、管理が比較的楽になるというものがあります。アジサイは一度根付いた場合基本的に水を与える必要がなく降雨で十分です。また、植え替えも行う必要がないためアジサイを育てていく中で必要な管理を減らすことができます。鉢植え

アジサイの育て方の2つ目に鉢植えがあります。これはプランターや鉢に用土を入れそこでアジサイを育てることを指します。庭がない家にお住まいの方や集合住宅にお住まいでベランダガーデニングを楽しんでいる方の場合は鉢植えで育てる必要があるでしょう。 鉢植えでの育て方メリットとして、置き場所を自由に変更することができるというものがあります。たとえば、アジサイの花が咲く梅雨時にはアジサイを目立つところに飾り、アジサイが葉を落とす時期にはあまり目立たない場所に飾るといったことが可能です。反対に、地植えの場合は一度植えつけた場所から頻繁に場所を移動させることができません。アジサイの育て方のポイント①:栽培場所

アジサイは風通しが良い場所を好む

アジサイが好む環境は風通しが良い場所です。そのためあまりにも植物が密集している場所や室内などは避けてると元気に育てることができるでしょう。また、比較的湿った環境を好むもののずっとジメジメとした環境では根腐れを起こしてしまいます。アジサイを育てる時にはある程度の水はけがある土で育てると良いでしょう。鉢植えの場合:屋外の風が通る場所で管理し、季節によって室内に入れる

鉢植えの場合は屋外の風が良く通る場所に置くと良いでしょう。そして、日向や半日陰など、ある程度の日に当たらないと元気がなくなってしまうためご注意ください。鉢を地面に直接置くだけでなく、台などを使用して地面から離すことでも風通しを良くすることができますよ。 また、寒さには強いと言われているアジサイも寒風や霜にあたると痛んでしまうことがあるためできるだけ当たらないような場所で育てると良いです。鉢植えの場合は季節によって屋外から室内など置き場所を変えることもおすすめです。地植えの場合:屋外の風通しと日当たりの良い場所で管理する

地植えの場合も屋外の風が良く通る日当たりの良い場所に置くと良いでしょう。その際はあまりにも植物が密集している場所を避けると元気に育ちやすいですよ。日向や半日陰の場所を好む植物でもあるためアジサイよりも背の高い植物の根元などでは日光不足となってしまうことがあります。アジサイの育て方のポイント②:水やり

週に1回のペースで、土の表面が乾いてから

アジサイの水やりは、土の表面が乾いたのを確認してから鉢底から水が流れ出すまでたっぷりと水を与えるようにします。特に鉢植えの場合は水やりをしないと水が足りなくなってしまうため必ず水やりを行います。時期にもよるものの週に1回のペースを目安に与えると良いでしょう。 しかし、週に1回というのはアジサイの育て方や環境、個体差によって変わるため基本的には土の表面が乾いたのを確認してからあげましょう。土壌が乾燥すると生長が悪くなるので、乾燥させないよう注意

アジサイはあまり乾燥を好まない植物です。特に夏場などは水を多く吸収するのに加えて多くの水が土壌から蒸発していきます。それによって過乾燥となるとアジサイの生長が悪くなってしまいます。上記の正しい水やりの方法を実践しましょう。夏の時期は朝と夕方の2回水やりしても良い

先ほど解説したように、アジサイは乾燥を好みません。また、特に鉢植えで育てている場合夏の時期は過乾燥となってしまうことがあります。そのときには朝と夕方の2回水を与えても良いでしょう。しかし、昼に水を与えると土の中の水が高温になり根を傷める可能性があるため気温が下がってから水を与えてください。アジサイの育て方のポイント③:土

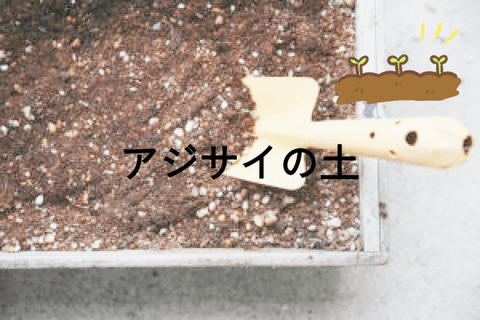

水はけがよく、水持ちのいい用土がベスト!

アジサイが好む土は水はけが適度にありながら水持ちも良い土です。一見相反するように考えてしまうかもしれません。この相反する性質は団粒構造によって形作られます。また、酸性度によってアジサイは花色が変化します。土壌が酸性かアルカリ性かによって、花色が赤・ピンクになるか青になるかが変わる

土壌の酸性度が酸性寄りかアルカリ性寄りかによってアジサイは花色が変化します。酸性の土壌ではアジサイの花は青色に近づき、反対にアルカリ性の土壌ではアジサイの花はピンクや赤色に近づきます。ちなみに日本は雨が多く基本的に土壌が酸性に寄ります。アルカリ性に傾けさせたい時には石灰などを使用しましょう。 品種によって赤やピンク、青が決まっているアジサイの場合、酸性度によって色がくすんで汚くなってしまうこともあるため品種によっても酸性度を意識すると良いでしょう。石灰や鹿沼土、ピートモスを使用してpHを変えましょう。アジサイの育て方のポイント④:肥料

アジサイの育て方のポイント4つ目に肥料の与え方を説明します。毎年美しい花を楽しむためにも肥料を与えるようにしましょう。

肥料を与える時期は休眠期の冬(鉢植えのみ)と花が咲いたあと

アジサイの肥料を与える時期は花が咲いた後です。また、鉢植えで育てている場合は肥料分が足りなくなってしまいやすいため休眠期の冬にも与えると良いでしょう。冬は緩効性肥料を与え、春の生育をサポートを

鉢植えでアジサイに肥料を与える場合、冬の季節に緩効性の肥料を土に混ぜ込みます。そうすることで春の生育をサポートすることができます。また、夏に入り花が終わった後には即効性のある液体肥料を水やりの時に薄めて与えると良いでしょう。そうすることで消耗した体力の回復と夏の生育のサポートを行うことができます。【成長したらすること】アジサイの種まき・植え付けについて

種まきの方法

まずは種まきに必要なもの、手順、種の採取方法を解説します。種まきに必要なもの

アジサイの種まきを行うときに準備するものは以下の通りです。- 土(種まき用用土や小粒赤玉土がおすすめ)

- アジサイの種

- 育苗用トレーまたはポット

種まきの手順

アジサイの種まきでの育て方は以下の通りです。- 育苗用のトレーやポットに土を入れます。

- 水をたっぷりと与え湿らせます。

- 種をまく。この時土はかけないようにします。

- 底面吸水という方法で発芽するまで乾燥しないように管理する。

- 発芽し4枚程度の本葉が出てきたら密集している苗を間引きし、鉢に2~3cm間隔で植え替える。

種の採取方法

アジサイの種を採取する時期はアジサイの花が咲き終わり、種子が熟す11月頃です。種を取る場合剪定を行ってしまうと種がなくなってしまうため行わないようにします。植え付け

続いて、アジサイを地植えする際の植え付け時期、植える場所、手順について説明します。地植えの場合の植え付けの時期:落葉期の冬

アジサイを地植えで植え付ける場合は、冬の時期に行います。アジサイは冬になると落葉するので、その頃がタイミングになります。植える場所

アジサイを地植えする場合は広いスペースをとってあげるとよいでしょう。地植えにすると大きく成長し、樹高や幅を大きくとるので狭いスペースでは生育しにくくなります。また、置き場所の項目でも説明しましたが、屋外の風が良く通る日当たりの良い場所に置くこともポイントです。地植えの植え付けの手順

地植えにする場合の植え付け方は、現在使用している鉢よりひとまわり程度大きい穴を掘り、腐葉土を入れて庭土と混ぜ合わせてから植え付けます。その際、腐葉土は植穴の3割程度入れるとよいでしょう。【成長したらすること】植え替えや剪定について

アジサイを育てていくうちに大きくなっていくと剪定を行う必要があります。また鉢植えで育てている場合は植え替えという作業も必要になります。2つの作業の進め方について解説いたします。

植え替え(移植)について

まずは植え替えの時期・タイミングや方法について解説します。植え替えの時期・タイミング

前回の植え替えから2年以上あいている場合植え替えのタイミングとなります。しかし育て方や個体によって植え替えのタイミングは異なるため鉢底から根が出ているなどのサインも見逃さないようにしましょう。植え替えの時期は花が終わる頃の7月か休眠期中の11月~2月です。鉢植えの植え替えの方法

鉢でアジサイを育てる育て方の場合、以下の手順で植え替えを行いましょう。- アジサイを鉢から優しく引き抜き根鉢の土を1/3程度落とします。

- 一回り大きな鉢に鉢底石などを敷き詰めてから半分程度用土を入れます。

- アジサイを鉢に入れ、用土を足します。

- 竹串などで土を刺し根をなじませます。

- 水をたっぷり与えます。

- 土の嵩が減った場合土を継ぎ足します。

- 一週間程度日陰で管理してから通常の管理を行います。

剪定について

アジサイは大きくなってくると管理が大変になってしまいます。また、剪定をしないとそのまま種を作ってしまうためエネルギーを多く消費します。花を咲かせる枝を増やすためにも 剪定を行いましょう。剪定の時期

アジサイの剪定時期は花が終わってすぐの7月下旬~8月上旬です。アジサイは来年用の花芽を秋に作るためこの時期以降の剪定をすると花が咲かなくなってしまいます。新枝咲きのアジサイは7月と10月に剪定するとよい

一方、ノリウツギやアナベルと呼ばれるアジサイは花芽を作る時期が遅いため剪定を春まで行うことができます。これらのアジサイは新枝咲きのアジサイといいます。新枝咲きのアジサイは、一番花が咲き終わった7月と二番花が終わった10月に剪定をすると三番花を楽しむ事ができます。剪定の手順

アジサイの剪定の手順は以下の通りです。- 咲き終わった花の下から2節目を残して枝を落とします。

- この時に花芽がどこにあるかを確認するとより安心です。

- 大きなアジサイの場合古くなった枝や密集した枝を根元から切り落としても良いでしょう。

アジサイの増やし方は【挿し木】

挿し木

アジサイを増やすときには挿し木と呼ばれる方法で増やします。コツをつかむことで比較的簡単に増やすことができますよ。そもそも挿し木とは?

挿し木とは植物の枝を切り取って、そこから新しい株を増やす方法を指します。アジサイ以外にも様々な植物を挿し木という方法によって増やすことができますよ。ちなみに、挿し木によって増えた子株は親株と全く同じ遺伝子を持つクローンになります。挿し木の方法

アジサイの挿し木の方法は以下の通りです。適期は成長期の5月~7月となっています。- 剪定などによってでた枝ををに浸けて準備しておきます。葉っぱは先端の1~2枚を残し、大きすぎる葉っぱは半分に切ります。

- ポットに赤玉土やバーミキュライトなどを入れます。

- 竹串などで穴を作り、そこに枝を挿します。

- 水をたっぷり与え、乾燥させないように管理します。

- 根付いたのを確認したら鉢に植え替える。

地植えしたい場合はいつ植え替える?

挿し木したアジサイを地植えにしたい場合は、春まで鉢で育てましょう。暖かくなったら地植えとして植え付けられますよ。株分け

続いて、株分けの方法や時期について紹介します。そもそも株分けとは?

株分けとは、大きく成長して何本かになった株を分けて移し替える方法です。簡単で時間がかからない増やし方でおすすめですよ。また、株が大きくなりすぎてコンパクトにしたい際も株分けがおすすめです。株分けの時期

アジサイの株分けを行う時期は植え替えと同時期です。植え替えする際に株分けも同時に行うと効率が良いですよ。株分けの手順

株分けは以下の手順で行います。- 株を掘り上げて根鉢を崩し、傷んだ根を取り除きます。

- ナイフや剪定ばさみを用いて株を分けます。その際、あまり細かくわけすぎないようにしましょう。

- 分けた株を植え付けます。

- 水をたっぷり与えます。

アジサイにつきやすい虫やかかりやすい病気

つきやすい虫について

アジサイには以下の害虫がつきやすいです。ハダニ

葉を触ってみるとべたべたとしていることがありませんか。これはハダニが原因です。ハダニの予防や対策として定期的に葉水をすると良いでしょう。アブラムシ

新芽に小さな虫が集団で集まっている場合考えられるのはアブラムシです。アブラムシは新芽樹液を吸い枯らしてしまうため牛乳スプレーや殺虫剤を散布しましょう。アザミウマ

花が上手に咲かない、斑点がある場合にはアザミウマの被害が考えられます。有機リン系農薬などの散布が有効です。ケムシ

葉っぱがかじられている場合はケムシが発生しています。ケムシは見つけ次第早めにピンセットなどで取り除いて駆除しましょう。かかりやすい病気について

アジサイは以下の病気にかかりやすいです。うどん粉病

うどん粉病は葉にうどん粉のような粉が発生します。カビが原因で、風通しの悪いところでよく発生します。殺菌剤などで対策しましょう。斑点病

斑点病は葉や茎などに灰色や褐色の斑点ができます。こちらも風通しが悪いと発生するため剪定などをしっかり行いましょう。炭疽病

炭疽病は梅雨の時期に発生しやすいカビが原因の病気です。風通しを良くすることで防ぐことができます。灰色カビ病

灰色カビ病は葉や茎に灰色のカビが発生します。葉の色も褐色になって枯れてしまいます。風通しが悪く湿度の高い環境で発生しやすいです。モザイク病

モザイク病は葉や花にまだら模様ができたり縮れてしまう病気です。この病気はモザイクウイルスが原因で起こります。治すことはできないためほかの株に感染する前に処分します。解決策がわからない場合は相談してみましょう

植物を育てている上でどうしても解決策がわからない場合に、育て方について相談できるところをご紹介します。ぜひ活用してみてください。『みんなの趣味の園芸』などの情報サイト

『みんなの趣味の園芸』は、園芸に関する情報が豊富に掲載されているサイトです。『みんなの趣味の園芸』では、植物の育て方やトラブルの原因と対策など、さまざまな情報が掲載されています。園芸相談ができる『緑の相談所』

アジサイの育て方について、園芸相談ができる『緑の相談所』を活用するとよいでしょう。『緑の相談所』は、全国各地に設置されている相談窓口です。園芸に関するさまざまな相談に対応しており、植物に起こるトラブルの相談も受け付けています。 『緑の相談所』では、専門のスタッフが植物の状態や栽培環境などを確認しながら適切なアドバイスをしてくれるため、安心して相談することができます。『緑の相談所』の利用方法は、各相談所のホームページや電話で確認することができます。アジサイの夏越し・冬越し方法

アジサイの夏越し

アジサイの夏越しのポイントは水切れを起こさないことです。アジサイは水を多く必要とするため、気温の高い夏場は乾燥しやすくなります。そのため、朝に水をやった場合も、土の様子を見て乾いているようであれば夕方にも水をあげましょう。また、蒸れにも注意が必要です。気温の高い時間に水をやると、蒸れて根が傷んでしまいます。夏場の水やりは日中を避け、朝や夕方など涼しい時間に行いましょう。アジサイの冬越し

続いて、アジサイの冬の様子と防寒対策について紹介します。アジサイの冬の様子

アジサイは、寒くなると葉を落として枝だけになり、地上部は枯れたように見えます。だからといって水を与えなくていいわけではありません。アジサイは冬も水を与えてあげる必要があります。ただし、他の季節ほど水を与えるとよくありませんので与えすぎにも注意しましょう。地植えの場合は特に水やりは必要ありません。冬の管理のしかた

気温の低い地域で地植えする場合は、寒冷紗や不織布などで株を覆って防寒対策をしてあげると安心でしょう。土を保温したい場合は株元をバークチップや腐葉土で覆うのがおすすめです。鉢植えの場合は、北風の当たる場所は避けます。二回りほど大きな鉢に鉢植えごと入れて二重鉢にすると、凍結予防ができます。その際、鉢と鉢の間に軽石や土などを入れると良いですよ。アジサイ(あじさい・紫陽花・ハイドランジア)の人気品種一覧

ひな祭り

ひな祭りは白地の花弁を縁取るような濃い覆輪が特徴です。覆輪と花弁の鮮やかなコントラストが華やかな印象を与えます。ひな祭りは八重咲きのガクアジサイです。コンペイトウ

コンペイトウはひな祭りの反対に、白い覆輪と花色とのグラデーションが特徴です。花色はブルーやピンクなど幅広いです。名前の通りコンペイトウのような可愛らしい姿が魅力です。月虹

月虹は、細長くウェーブがかった花弁が特徴的な変わった形の品種です。月虹は花持ちがよく、美しい姿を長く楽しめますよ。星あつめ

星あつめは、アジサイの中でも新しく、島根県でしか流通していない希少な品種です。星あつめの特徴は、名前の通り星のような小さな花が集められたように密集して咲いているかわいらしい姿です。また、一つ一つの花の色づくタイミングが異なり、星の瞬きのように見えます。万華鏡

万華鏡は、花色と白い覆輪のグラデーションが魅力の品種です。また、草丈があまり大きくならず、葉も小ぶりであるため万華鏡は鉢植え向きの品種といえます。マジカルチョコレート

マジカルチョコレートは、厚みのあるガクとシックな花色が特徴的な珍しい品種です。またマジカルチョコレートは花持ちがよく、花色の変化を楽しむことができます。花が青色の場合、グリーンから深いパープルと濃いグリーンが混じり合った色、さらにチョコレートのような深みのある色になります。赤色の場合は咲き始めのグリーンからローズレッド、そしてチョコレートのような深みのある色に変わります。ダンスパーティー

ダンスパーティーは、細長い花弁が特徴です。名前の通り、ダンスパーティーをしているような躍動感のある華麗な花姿も魅力です。ブライダルシャワー

ブライダルシャワーは、アジサイの中でも珍しい花姿をしています。普通のアジサイが枝の先に花を付けるのに対し、ブライダルシャワーは側枝にも花をつけるのが特徴的です。そのため花数が6倍ほど多く、シャワーのように咲きこぼれます。お手入れの手間がかからず育てやすいのもポイントです。スイートルナ

スイートルナは、冬アジサイという冬に咲くタイプのアジサイです。スイートルナの控えめな花色が上品な印象を与えます。【まとめ】アジサイの育て方を紹介!鉢植え・地植えの栽培方法や冬越し方法まで

今回はアジサイの育て方や基本的な情報について解説いたしました。 この記事のポイントは、- アジサイの植え方には地植えと鉢植えの2種類がある。

- アジサイは日本に適応した植物でコツを掴めば園芸初心者でもかなり育てやすい。

- 乾燥は好まないものの風通しが良く日当たりの良い場所を好む。

- 植え替えや剪定、肥料によって元気に育てることができる。